Kategorie: ‘Energie und Umwelt’

Neuromorphic Hardware: Kick-off event in January

The NeuroSys future cluster at RWTH enters its second phase

At the beginning of this year, the Cluster4Future NeuroSys (Neuromorphic Hardware for Autonomous Artificial Intelligence Systems) is entering its second phase.

The Clusters4Future initiative is part of the German government’s High-Tech Strategy 2025 and is funded by the Federal Ministry of Education and Research.

At the kick-off event at the end of January, more than 90 participants discussed their ideas and technologies for the development of neuromorphic hardware in the Super C at RWTH Aachen University.

Neuromorphic systems are modelled on the basic building blocks of the brain, neurons and synapses. Neuromorphic hardware is a resource-saving but powerful basis for energy-intensive artificial intelligence research operations. The aim is to create a technology basis for neuromorphic components and alogrithms, building on the basic research carried out at RWTH Aachen University and the Jülich Research Centre. The coordinator of the future cluster is Professor Max Lemme, Head of the Chair of Electronic Components at RWTH Aachen University.

Learning neuromorphic AI chips could soon enable energy-efficient on-site data processing and thus offer promising prospects for future working methods, smart city concepts and the Internet of Things. Various contributions from autonomous driving to learning systems and personalised medicine will also be delivered.

The second phase of the project is planned for three years and will see RWTH collaborating with a wide range of experts from research and industry.

Further information on the project can be found here

Back to the roots

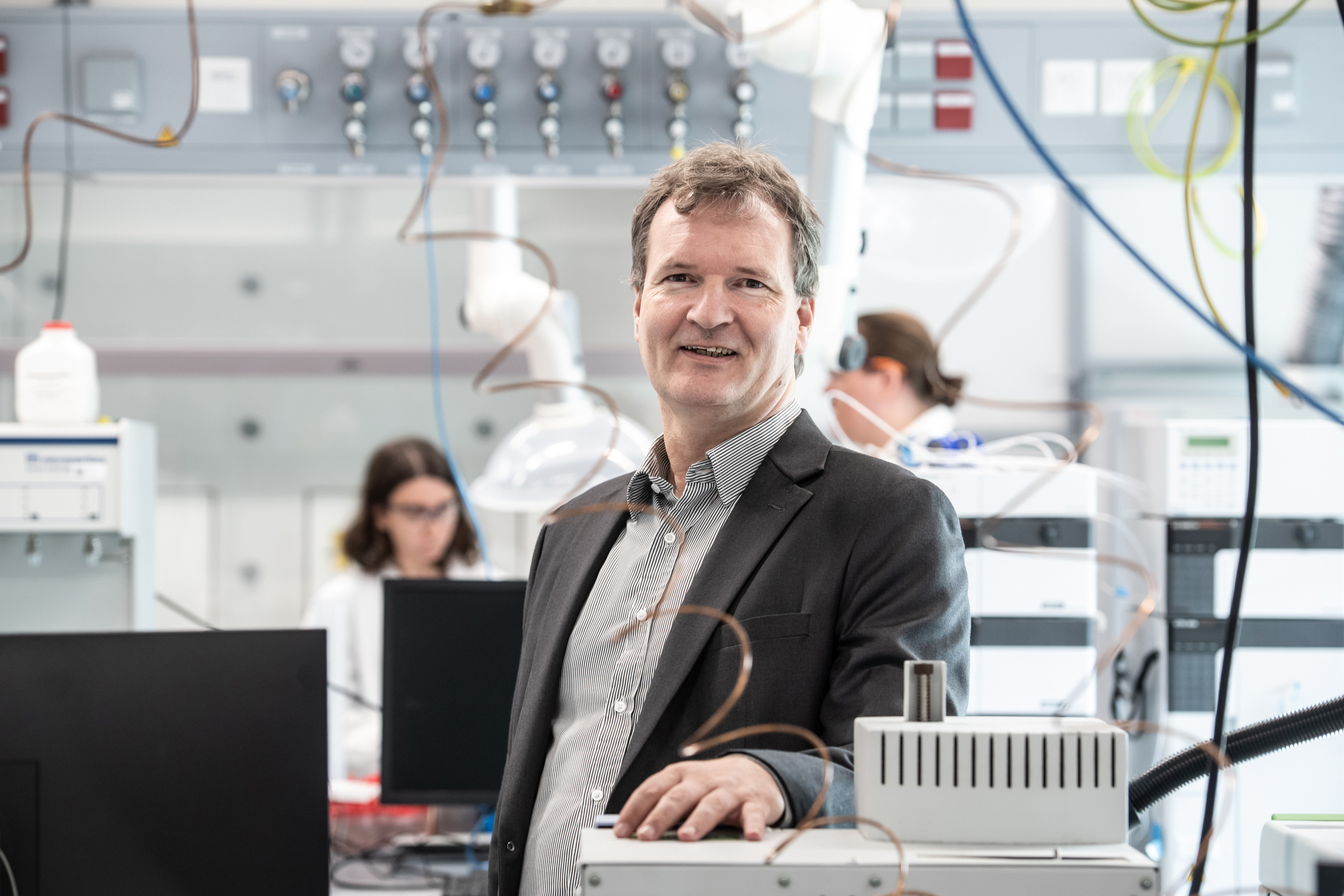

Professor Simon Steentjes, a former student of RWTH Aachen University and the current holder of the Chair of Electrical Machines and Drives ©Christian Schneider

Professor Simon Steentjes returned to his academic roots in October 2024 to become holder of the Chair of Electrical Machines and Drives.

The 37-year-old professor’s passion for technology was cultivated during his childhood, and led him to RWTH Aachen University for the first time in 2006. Here, he successfully completed his studies in Electrical Engineering and Information Technology, subsequently earning his doctorate under the supervision of his predecessor, Professor Kay Hameyer.

„I learned from an early age to repair things instead of throwing them away. My father showed me everything as a child. We often tinkered until things worked again,” recalls Professor Steentjes.

It was these formative experiences that not only ignited his enthusiasm for technology, but also instilled in him a strong commitment to sustainability.

„I want to leave behind a world worth living in for my child and future generations; thus, I consider sustainable development within electric machines and drives absolutely essential,” states the electrical engineer.

Electrical machines are indispensable for numerous applications – from industrial facilities, mobility solutions, and household appliances to energy supply systems. As such, enhancing the efficiency of electric machines and drives represents a significant opportunity for reducing CO₂ emissions – a crucial step toward protecting our climate, according to Steentje. He emphasizes that ongoing research and innovation are essential to enhance power density, torque density, efficiency levels, and manufacturing techniques while maintaining resource efficiency when integrating new technologies. Steentjes believes that we also need to gain a deeper understanding of the materials and resources used to manufacture our electrical machines to optimize their sustainability and efficiency. The use and production of magnetic materials alone – integral components found within every electrical machine – offers vast potential for optimization that must first be thoroughly understood by researchers like himself.

„To date, little attention has been paid to the advances made by the various disciplines involved or to specific components. While manufacturing technology evolves rapidly, these advancements must also inform production methods and design choices surrounding electric machines to harness opportunities for improved efficiency fully,“ the engineer points out.

Simon Steentjes is a researcher through and through. He relishes engaging with fellow researchers on pressing questions while finding solutions collaboratively, often alongside students and doctoral candidates – a dynamic he finds immensely rewarding. For him, working with young minds means fostering fresh ideas that keep him on the cutting edge. He finds it wonderful to be back in teaching.

The electrical engineer returned to academia having worked in industry before. At Audi, he was actively involved in e-mobility from the very beginning. Later, at Hilti, he took on the role of head of electric motors and drive technology in 2022, leading the development of a new electric motor platform for power tools, from concept to mass production, among other initiatives. During this time, Professor Steentjes experienced how crucial practical feedback is for designing and developing electrical machines, particularly in addressing the needs and challenges inherent of series production.

During his time in industry, he supervised around 20 doctoral theses. Publishing scientific work remained a priority for him despite his time away from academia – a clear indication that he always intended to return. Steentjes considers himself lucky to have turned his hobby into a career. He believes it’s important to do what makes you happy. And it is this attitude that he passes on to his students:

„As a professor, you have a responsibility to equip the next generation with knowledge, to motivate and encourage them to trust in their own abilities.“

He has now found his way back to academia. His return means also a personal success: Returning to RWTH Aachen University was a very personal mission for him, which he worked towards with the help of his family. The support of his family is particularly important to the husband and father. And when he’s not researching new electrical machines or drives, he likes to work with his son on motorising Lego vehicles.

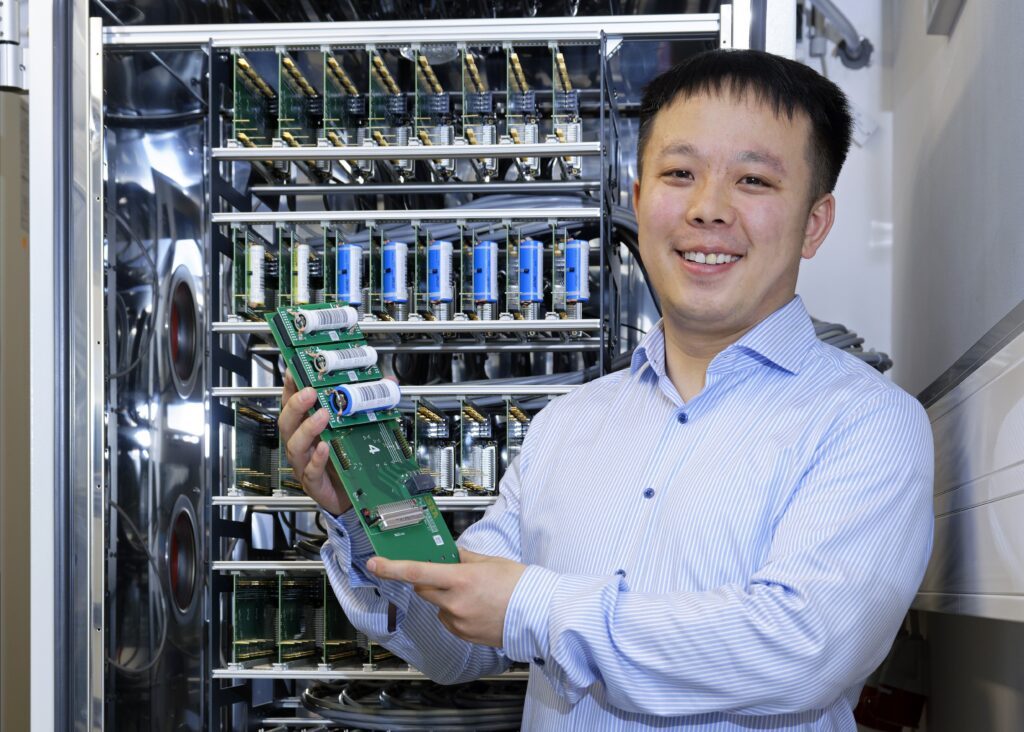

BMBF supports “SPEED” project by Dr Weihan Li

Dr. Weihan Li © Peter Winandy

The German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) is funding Dr Weihan Li’s project “SPEED” – Rapid characterisation of the performance of lithium-ion batteries from the production line using machine learning” with 1.85 million euros over the next five years as part of its “BattFutur – Young Investigators Group Battery Research” competition.

At the Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems (CARL) at RWTH Aachen University, the junior research group ‘Artificial Intelligence for Batteries’ is pioneering the development of approaches to automate, digitalise, and accelerate the evaluation of battery performance from production lines using machine learning.

The ‘BattFutur’ funding initiative is part of the ‘Battery Research Factory’ concept, which is embedded in the ‘From Material to Innovation’ framework programme. This programme is a central pillar of the German government’s high-tech strategy. To attract excellent scientists in the field of battery technology to German science and industry, optimal starting conditions must be created. Therefore, promoting young scientists is essential.

Dr Weihan Li has led his junior research group since graduating with honours in Electrical Engineering and Information Technology from RWTH Aachen University in 2021. He completed his Master’s degree in Automotive Engineering and Transportation at RWTH in 2017, after earning his Bachelor’s degree in Automotive Engineering at Tongji University in 2014. Throughout his academic career, Dr Li has conducted research at esteemed institutions such as Imperial College London, the University of Oxford, and the Massachusetts Institute of Technology. He has received numerous awards, including the German Study Prize of the Körber Foundation, the Reichart Prize of the Akademie Gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, the vgbe Innovation Prize, the RWTH Innovation Prize, and the Battery Young Research Award.

Institute for Power Electronics and Electrical Drives (ISEA)

Otto Junker Prize Award 2023

In front, from left: Prizewinners Lina Fischer, Alba Clemente Sánchez and Kathrina Theisen. At the back, from left: Wolfgang Bleck, Udo von Berg and Ulrich Rüdiger.

Lina Fischer, a doctoral student at the Chair of Transmission Networks and Energy Economics at the IAEW, is one of three winners of the Otto Junker Prize for excellent academic performance.

The Otto Junker Prizes were recently awarded to three impressive graduates of RWTH Aachen University in a festive ceremony. Lina Fischer, Alba Clemente Sánchez and Kathrina Theisen were honored for their outstanding academic achievements.

The awards, named after the founder of the Otto Junker Foundation, Dr. Otto Junker, are presented annually to exceptional graduates of the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology and the Materials Science and Engineering Group in the Faculty of Georesources and Materials Engineering. The foundation, established in 1970, is dedicated to promoting young scientists and supports numerous individual projects.

The award ceremony took place during a festive event at which Udo vom Berg, Chairman of the Otto Junker Foundation, and RWTH Rector Ulrich Rüdiger personally presented the awards. Professor emeritus Wolfgang Bleck, Chairman of the Foundation’s Scientific Advisory Board, joined in the congratulations.

Lina Fischer, born in Bruchsal in 1998, enrolled for a Bachelor’s degree in Industrial Engineering and Management with a specialization in Electrical Power Engineering at RWTH Aachen University after graduating from high school. She completed her Master’s degree with a thesis on “The impact of flexible consumers on market pricing in a renewable electricity supply system” at the Chair of Transmission Networks and Energy Economics under the supervision of Professor Albert Moser. Since the beginning of 2023, Fischer has been working on his doctorate at the RWTH Institute for Electrical Systems and Grids, Digitization and Energy Economics.

Alba Clemente Sánchez impressed the jury with her master’s thesis on the development of a digital twin for the optimization and online control of a continuous steel casting process. Kathrina Theisen was honored for her master’s thesis entitled: “Design investigations for glass tank simulation”.

The impressive achievements of these three graduates not only underline their individual excellence, but also honor RWTH Aachen University as an educational institution for brilliant personalities. We congratulate Lina Fischer, Alba Clemente Sánchez and Kathrina Theisen on this well-deserved recognition and wish them continued success on their promising career paths.

“Accure” and “Cylib” win the NRW Innovation Award 2023

Professor Dirk Uwe Sauer © Heike Lachmann

Innovative technologies and sustainable solutions in focus: RWTH start-ups make their mark in the fight against climate change.

The NRW 2023 Innovation Award has put the spotlight on two outstanding RWTH spin-offs: “Accure” and “Cylib”. These two start-ups not only have their roots at RWTH Aachen University, but also share a common mission – to fight rising temperatures and the associated challenges of climate change.

“Accure” was founded in 2020 by Dr. Kai-Philipp Kairies, Dr. Georg Angenendt and Dr. Johannes Palmerist and emerged from the Chair of Electrochemical Energy Conversion and Storage Systems Technology headed by Professor Dirk Uwe Sauer. Dirk Uwe Sauer and co-founder Kai-Philipp Kairies accepted the NRW 2023 Innovation Award in the “innovation2business” category in Düsseldorf. This award recognizes individuals who have developed successful business models from outstanding ideas.

The start-up specializes in monitoring the performance, safety and lifetime of batteries based on big data and the use of artificial intelligence (AI). Such an innovative approach is crucial for the introduction of sustainable energy storage solutions. Dirk Uwe Sauer emphasizes the need to transfer scientific findings to the business world in order to have a positive impact on society. This is exactly what “Accure” has successfully achieved.

“This honor means a lot to us,” says Sauer, “because we are standing up for changing things with our research.”

The award in the “innovation2business” category comes with prize money of 50,000 euros, which will be earmarked for further research purposes.

The founders of “Cylib”, Paul Sabarny, Lilian Schwich, Dr. Gideon Schwich from left © Anna Wawra

The evening was even more exciting than for “Accure” for Lilian Schwich, one of the three founders of “Cylib”. While “Accure” had already been determined as the award winner before the event, Lilian Schwich had to compete against two other nominees in the “innovation4transformation” category on Monday evening.

The start-up, which she founded together with her husband Dr. Gideon Schwich and Paul Sabarny, has spent years developing a process at RWTH Aachen University to recycle all the components of a lithium-ion battery. The goal is to recover all components and thus close the gap in the circular economy. This approach is not only more effective, but also more environmentally friendly compared to the current state of the art.

“The award is also a recognition for the long hard time of research,” said Lilian Schwich, “with research we spent many hours, days, weeks, weekends.”

The audience award “innovation4transformation” is given to personalities whose innovative products, solutions or business models contribute in an outstanding way to solving transformation challenges. This category is endowed with 25,000 euros and recognizes the contribution of “Cylib” to the circular economy and environmental protection.

Both awards underscore the important role of RWTH spin-offs in developing innovative solutions to the pressing challenges of the 21st century, particularly in the fight against climate change. With their groundbreaking technologies and sustainable approaches, they are pioneers on the path to a more environmentally friendly and sustainable society.

For more insights, watch the interview and video with Professor Dirk Uwe Sauer and the interview with Lilian Schwich.

Writing Workshop E-Technology Winter Semester 2023/24

© Martin Braun

You are studying a bachelor or master subject at the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology? The study or final thesis is now imminent? Then get the support of the Language Center and benefit twice!

The semester course in presence strengthens the subject-specific writing and text competence with customized writing advice. Practical workshops based on text examples from electrical engineering and information technology provide know-how on text structure, language, style and citation. The online expert feedback in the writing consultation helps to individually apply what has been learned in the course to the current project or thesis. Voluntary participation in an introductory course on technical subject research at the University Library is also offered as part of the course.

After successful participation, the Language Center awards a certificate and 3 CP, which are creditable according to the respective examination regulations.

International students must prove a German language level of at least C1.2 as a prerequisite for participation in the course.

Registration takes place via the user account at the Language Center.

Registration deadline: September 29 – October 10, 2023

Dates:

| Group 1 02.54478 |

Group 2 02.54479 |

|

Wed, 08.11.2023 Wed, 22.11.2023 Wed, 06.12.2023 Wed, 10.01.2024 each from 09.00 to 12.00 hrs |

Wed, 15.11.2023 Wed, 29.11.2023 Wed, 13.12.2023 Wed, 17.01.2024 each from 09.00 to 12.00 hrs |

Contact for queries: schreibzentrum@sz.rwth-aachen.de

First RWTH GreenTech Late Night at Theater Aachen

RWTH professor Dirk Uwe Sauer argues the view of science ©Andreas Schmitter

At the birth of a platform of engagement and exchange, the RWTH GreenTech Late Night, the academic world was in the spotlight at Theater Aachen on June 19, 2023. Represented by RWTH professors Kai-Uwe Schröder and Prof. Dirk Uwe Sauer, the science perspective took a starring role, conveying how essential it is to actively communicate scientific findings about climate change and the underlying technologies to the broader society in order to raise awareness and promote collective action to combat climate change. In this regard, dialogue between research, technology and policy is essential at a time of fundamental change and transformation.

“I think the initiative for the event is very good. We need much more communication out of science into society in these times of fundamental upheaval,” sums up Professor Dirk Uwe Sauer, battery expert at RWTH Aachen University.

The first RWTH GreenTech Late Night at Theater Aachen was an unprecedented event that bridged the boundaries between science, technology and society. In the process, the theater became a vibrant arena of knowledge exchange, bringing together experts, visionaries and creatives to discuss the most pressing challenges in the field of climate protection.

This extraordinary event offered a multi-faceted program ranging from keynote speeches and interviews to artistic readings and cabaret interludes. The variety of formats painted a comprehensive picture of the complex topic while emphasizing the vibrancy and dynamism of academia.

The RWTH GreenTech Late Night impressively demonstrated how innovation and knowledge transfer can be driven forward in times of climate change. The event encouraged finding new ways of collaboration between science, technology, politics and culture to jointly shape a sustainable path into the future. This platform will undoubtedly continue to play an important role in shaping the global climate agenda.

Detailed information about the event’s schedule and guests is available at GreenTech Late Night – To Solve the Climate Crisis, You Need Both an Ear for Science and a Commitment to it.

Voices from the GreenTech Late Night reflect the opinions of the guests, who deal with the climate crisis and possible ways out in their own way.

The Reichart Prize 2023 goes to Dr.-Ing. Weihan Li

Prof. Frank Hellwig and Prof. Peter Scharff award Dr. Weihan Li the Reichart Prize 2023 © Mathias Brösicke

A remarkable contribution to application-oriented science was honored when Dr.-Ing. Weihan Li received the coveted Reichart Prize on June 24, 2023. The junior research group leader at the Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction for Electrochemical and Power Electronics Systems (CARL) at RWTH Aachen University was recognized for his pioneering work in digitizing battery use with a digital twin. This innovative approach aims to provide greater clarity on battery aging processes, safety and reliability.

Named after Christian Reichart, a versatile Erfurt resident, the prize awarded annually highlights outstanding graduate work in various scientific fields. The cooperation between the state capital of Erfurt, the University of Erfurt and the University of Applied Sciences in Erfurt ensures that this prize promotes talented young scientists whose work has a clear link to applicability. In doing so, it honors the legacy and vision of Christian Reichart, who already distinguished himself in the 18th century as a pioneer of interdisciplinary research and non-profit applications. The award committee, consisting of representatives from these institutions, selects the winners and acknowledges promising research approaches with prize money of 2,000 euros and strengthens interdisciplinary exchange. This award underlines the importance of using scientific findings for the benefit of society and building bridges between different disciplines to create practical solutions to current challenges.

More about the Reichert Prize can be found on the website of the Academy of Erfurt.

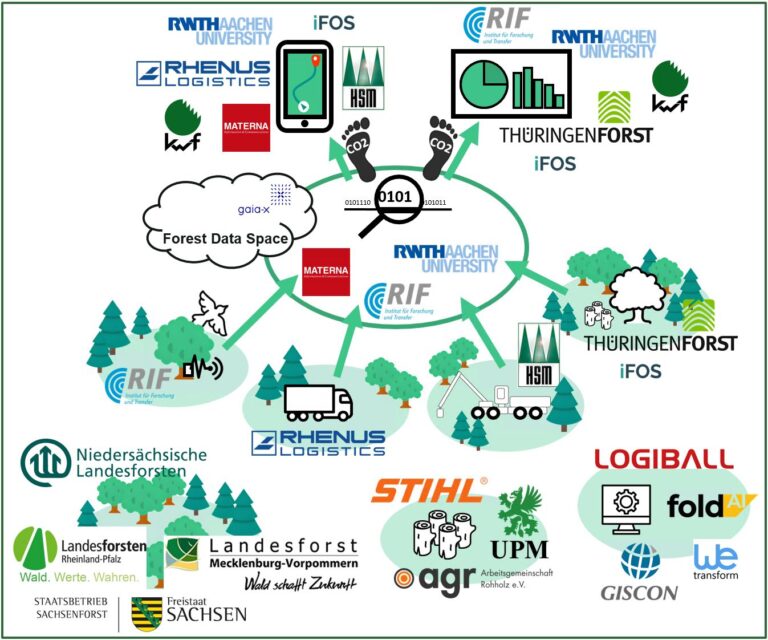

CO2For-IT: A data room for the timber industry with a focus on climate protection

Project partners in CO2For-IT. © Institute for Man-Machine Interaction RWTH Aachen University

A new initiative to promote a climate-friendly timber industry was launched in July 2023. The CO2For-IT project, supported by the Federal Ministry of Economics and Climate Protection, aims to create a “Forest Data Space” to enable the sustainable use of wood from forests.

The Forest Data Space will provide data on the carbon footprint of the entire timber value chain and therefore support the development of data-based solutions for climate protection. The project is led by Materna Information & Communications SE and coordinated by the Dortmund Institute for Research and Transfer (RIF e.V.). Other partners include RWTH Aachen University, Rhenus Forest Logistics GmbH & Co. KG, HSM Hohenloher Spezial Maschinenbau GmbH & Co. KG, Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha (ThüringenForst – AöR) and Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (KWF). In addition, foldAI and iFOS GmbH are collaborating with the project.

© Institute for Man-Machine Interaction RWTH Aachen University

For more information visit: KWH 4.0 | CO2For-IT (kwh40.de) (only in german)