Kategorie: ‘Allgemein’

Visibility für Spitzenforschung: Professor Weihan Li erneut unter den meistzitierten Forschenden

Professor Weihan Li, Inhaber der Juniorprofessur für „Artificial Intelligence and Digitalization for Batteries”. © David Ausserhofer

Professor Li vom Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA) der RWTH Aachen University wurde erneut in die Liste der weltweit meistzitierten Wissenschaftler, den sogenannten „Highly Cited Researchers”, aufgenommen. Seine Arbeiten im Bereich der KI-gestützten Batterieforschung zählen demnach zu den einflussreichsten Publikationen weltweit.

Die Liste der „Highly Cited Researchers” wird jährlich von Clarivate Analytics veröffentlicht. Sie basiert auf dem Zitationsindex der Web of Science Core Collection und identifiziert Wissenschaftler:innen, deren Publikationen zu den meistzitierten ein Prozent ihres Fachgebiets und Publikationsjahres gehören. Zitationen fungieren in wissenschaftlichen Kontexten als Indikatoren für die Relevanz von Publikationen und werden als Maßstab für die Qualität der Arbeiten betrachtet. Die Sichtbarkeit eines Textes und damit auch die weltweite Wahrnehmung des Autors steigt mit der Häufigkeit seiner Zitierung. In der aktuellen Liste werden 7.131 Forschende aufgeführt, die nach Ansicht der Datenbank zu den einflussreichsten 0,1 Prozent der internationalen Forschungsgemeinschaft zählen.

Batterien stellen eine zentrale Technologie im Rahmen der Energiewende dar. Ihre Leistung ist maßgeblich für die Reichweite, die Sicherheit, die Lebensdauer und die Kosten während ihrer technischen Anwendungen verantwortlich. Professor Li untersucht, inwiefern sich Zustand und Leistungsfähigkeit von Batteriezellen bereits während der Produktion präzise prognostizieren lassen. Seit März 2025 hat er die Juniorprofessur für „Artificial Intelligence and Digitalization for Batteries“ an der RWTH Aachen inne. Seine Nachwuchsgruppe am Center for Ageing, Reliability and Lifetime Prediction of Electrochemical and Power Electronic Systems (CARL) entwickelt datenbasierte Modelle, digitale Zwillinge und automatisierte Diagnoseverfahren.

Das Ziel bestehe darin, der Batterie die Fähigkeit zur digitalen Kommunikation zu vermitteln, die durch Präzision und Echtzeitfähigkeit gekennzeichnet ist – an dieser Zukunft arbeitet Weihan Li.

Dabei wird sein Projekt „SPEED”: Schnelle Charakterisierung der Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien aus der Produktionslinie mit maschinellem Lernen durch eine Förderung des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt in Höhe von 1,85 Millionen Euro im Rahmen des Wettbewerbs „BattFutur – Nachwuchsgruppe Batterieforschung” unterstützt.

Professor Li wurde in China geboren, schloss sein Studium der Fahrzeugtechnik an der Tongji University ab und kam 2014 an die RWTH Aachen, um den Master in Elektrotechnik und Informationstechnik und die Promotion am Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA) zu absolvieren. Forschungsaufenthalte führten ihn an das Imperial College London, die University of Oxford und das Massachusetts Institute of Technology (MIT). Im Jahr 2021 schloss er seine Promotion mit Auszeichnung ab und gründete im darauffolgenden Jahr die Nachwuchsgruppe „Artificial Intelligence for Batteries“, die er auf 13 Doktorandinnen und Doktoranden ausbaute, unterstützt durch Industriekooperationen (ca. 40 % der Drittmittel) und die Infrastruktur des CARL mit über 6.000 Testkreisen, die eine verlässliche Datenbasis für die Modellierung mit KI liefern.

Der Wissenschaftler kann mittlerweile auf eine Reihe von Auszeichnungen und Preisen zurückblicken, darunter der Deutsche Studienpreis der Körber-Stiftung, der zu den höchstdotierten Preisen für Nachwuchswissenschaftler:innen in Deutschland zählt. Seine Publikationen umfassen 53 wissenschaftliche Artikel, zwei Monographien, drei Patente und über 40 betreute Abschlussarbeiten.

Für weiterführende Informationen bezüglich der Forschung sowie des Werdegangs von Professor Weihan Li sei auch auf die Website der RWTH Aachen University verwiesen.

Prof. Andreas Ulbig erneut in den Vorstand der VDE ETG gewählt

Die Energietechnische Gesellschaft im VDE (VDE ETG) hat ihren neuen Vorstand gewählt. Unter den bestätigten Mitgliedern befindet sich erneut Prof. Dr. sc. Andreas Ulbig, Lehrstuhlinhaber für Aktive Energieverteilnetze und Mitglied der Institutsleitung des Instituts für Elektrische Anlagen und Netze, Digitalisierung und Energiewirtschaft (IAEW) der RWTH Aachen.

© IAEW / Plattform Lernende Systeme

Mit rund 9.000 Mitgliedern zählt die VDE ETG zu den wichtigsten wissenschaftlichen Plattformen für den Austausch rund um das Energiesystem in Deutschland. Die Gesellschaft bündelt Expertise aus Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie, um die Weiterentwicklung des Energiesystems fachlich zu unterstützen.

Die Vorsitzende Dr.-Ing. Britta Buchholz (Hitachi Energy) wurde für eine weitere dreijährige Amtszeit bis Ende 2028 wiedergewählt. Neu in den Vorstand rücken Dr. Alexander Montebaur (Westnetz GmbH) als stellvertretender Vorsitzender sowie Ben Gemsjäger (Siemens AG) nach. Neben Prof. Ulbig wurden auch Richard Tretter (Stadtwerke München GmbH) und Prof. Dr.-Ing. Jutta Hanson (TU Darmstadt) in ihren Ämtern bestätigt.

Prof. Ulbig ist seit der vergangenen Amtsperiode Mitglied des ETG-Vorstands. Er leitet an der RWTH Aachen den Lehrstuhl für Aktive Energieverteilnetze und ist zudem Gruppenleiter im Fraunhofer-Zentrum Digitale Energie des Fraunhofer FIT. Sein akademischer und beruflicher Werdegang umfasst Stationen an der Universität Stuttgart, der TU Hamburg, der französischen SUPELEC, dem California Institute of Technology (Caltech) sowie der ETH Zürich, an der er 2014 promoviert wurde. Anschließend war er bis 2021 Chief Operating Officer des von ihm mitgegründeten ETH-Spin-offs Adaptricity, bevor er den Ruf an die RWTH Aachen annahm.

Mit der Wiederwahl von Prof. Ulbig bleibt die RWTH Aachen im Vorstand der VDE ETG weiterhin stark vertreten.

Otto-Junker-Preis 2025: Zwei ETIT-Talente ausgezeichnet

Die diesjährigen Otto-Junker-Preise 2025 bringen doppelten Grund zur Freude für unsere Fakultät:

Gleich zwei ETIT-Absolvent*innen wurden für ihre herausragenden Studienleistungen ausgezeichnet.

Foto: Andreas Schmitter

Antoni Chajan überzeugte mit seiner exzellenten Masterarbeit zur Topologieerkennung in elektrischen Verteilnetzen mittels Machine Learning, betreut am IAEW bei Prof. Andreas Ulbig. Heute arbeitet er als Projektingenieur bei der FGH. Im Foto: vordere Reihe, zweite von rechts.

Fenja Celine Lobenstein, Wirtschaftsingenieurwesen EET, schloss ihr T.I.M.E.-Double-Degree an der RWTH und der CTU Prag jeweils mit Auszeichnung ab. Ihre Masterarbeit über die Vorhersage von Preisen und Marktwerten von Cross-zonal Capacities entstand am IAEW unter der Betreuung von Prof. Albert Moser. Seit 2025 ist sie Portfoliomanagerin bei der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg. Im Foto: vordere Reihe, zweite von links.

Der Otto-Junker-Preis wird jährlich an Absolvent*innen der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik sowie der Materialwissenschaften vergeben. Die Auszeichnungen wurden von RWTH-Rektor Prof. Ulrich Rüdiger und dem Vorstand der Otto-Junker-Stiftung überreicht.

Wir gratulieren unseren Preisträger*innen herzlich und freuen uns über diesen starken Erfolg für ETIT!

Vier RWTH-Forscher in die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften aufgenommen

Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, kurz acatech, hat vier Wissenschaftler der RWTH Aachen als neue Mitglieder aufgenommen: Fabian Kießling, Max Lemme, Constantin Häfner und Walter Leitner.

acatech ist die zentrale Stimme der Technikwissenschaften in Deutschland und wird von Bund und Ländern als nationale Akademie gefördert. Sie berät Politik und Gesellschaft unabhängig, faktenbasiert und gemeinwohlorientiert in Fragen der technologischen Zukunftsgestaltung. Ihre Mitglieder stammen aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften, der Medizin sowie den Geistes- und Sozialwissenschaften. Schirmherr der Akademie ist der Bundespräsident.

Mit der Aufnahme der vier neuen Mitglieder sind nun insgesamt 35 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der RWTH Aachen Teil der acatech. Aus der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik gehören neben Professor Max Lemme bereits Professor Rainer Waser, Professor Dirk Uwe Sauer, Professor Jürgen Roßmann, Professor Rik W. de Doncker und Professor Steffen Leonhardt der Akademie an.

Max Lemme: Forschung an der Elektronik der Zukunft

© Martin Braun

Professor Max Lemme ist Inhaber des Lehrstuhls für Elektronische Bauelemente an der RWTH Aachen und Geschäftsführer der AMO GmbH. Seine Forschung konzentriert sich auf neuartige elektronische und optoelektronische Bauelemente, die auf zweidimensionalen Materialien wie Graphen basieren. Ziel ist es, diese Materialien in zukünftige Mikro- und Nanoelektronik, Sensorik und neuromorphe Rechnersysteme zu integrieren. Zudem ist Lemme Sprecher des Zukunftsclusters NeuroSys.

Neben ihm wurden drei weitere herausragende Forscher der RWTH Aachen in die acatech aufgenommen: Professor Fabian Kießling, Direktor des Helmholtz Instituts für Biomedizinische Technik und Pionier der molekularen Bildgebung, Professor Constantin Häfner, Vorstand für Forschung und Transfer der Fraunhofer-Gesellschaft und Experte für Hochleistungslaser, und Professor Walter Leitner, Lehrstuhlinhaber für Technische Chemie und Petrolchemie sowie Direktor am Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion.

Die Aufnahme würdigt ihre wissenschaftlichen Leistungen und ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der Technikwissenschaften in Deutschland.

Energie neu denken – im Gespräch mit Prof. Dirk Uwe Sauer

Im Rahmen der RWTH-Interviewreihe „Große Fragen“ spricht Prof. Dirk Uwe Sauer, Leiter des Instituts für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik (ISEA) an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, über die Energiewende, technische Lösungen und die Verantwortung von Wissenschaft und Politik.Prof. Sauer forscht seit vielen Jahren an Batteriesystemtechnik, Energiespeichern und der Integration erneuerbarer Energien – zentrale Themen für die klimaneutrale Zukunft.

Das vollständige Gespräch ist unten im Original wiedergegeben.

Ein begleitendes Video anlässlich der Verleihung des NRW-Innovationspreises gibt zudem Einblicke in seine Arbeit und Motivation:

🎥 Zum Video auf YouTube

Foto: Heike Lachmann / RWTH Aachen University

Energiewende – Was bedeutet das?

Professor Dirk Uwe Sauer: Es bedeutet, dass wir aufhören müssen, fossile Energieträger zu nutzen. Diese werden nicht nur für Strom und Heizung verwendet, sondern auch stark in der chemischen Industrie. Durch die Nutzung dieser seit Millionen Jahren eingelagerten kohlenstoffhaltigen Stoffe erhöhen wir den CO2-Gehalt in der Atmosphäre, was zur Klimaerwärmung führt. Die Energiewende machen wir nicht aus Spaß oder weil die fossilen Energieträger bald aufgebraucht sind – wie der Club of Rome um 1970 noch annahm. Vielmehr müssen wir sie im Boden lassen, um das Klima beherrschbar zu halten. Dies erfordert eine fundamentale Transformation unseres gesamten Gemeinwesens. Betroffen sind Stromerzeugung, Mobilität, Industrie und alle Privathaushalte mit ihren Heizungssystemen. Auch weltweite Handelsströme stehen vor Veränderungen, insbesondere durch die Verschiebung von Abhängigkeiten beim Einkauf von Energieträgern. Für viele Länder, deren Wirtschaft auf der Förderung und dem Export fossiler Energieträger basiert, stellt dies eine dramatische Herausforderung dar.

Jetzt geht es um schnelles Handeln…

Sauer: Genau, wir sind spät dran. Die Folgen des Klimawandels sind bereits sichtbar und treten schneller und heftiger ein als von Klimamodellen im Mittel vorhergesagt. Wir bewegen uns in den Worst-Case-Szenarien. Die Gefahren sind enorm: Neben vermehrten Extremwetterereignissen gibt es bereits große Auswirkungen auf die Biodiversität. Auch die Abschwächung des Golfstroms ist möglich, was unumkehrbare dramatische Folgen für unser Klima hätte. Der Anstieg des Meeresspiegels schreitet durch das Abtauen von Gletschern und Eisschilden voran, beispielsweise auf Grönland und in der Antarktis, aber auch durch die Ausdehnung des Wassers durch Erwärmung. Inzwischen werden Temperaturanstiege bereits bis 2050 um 3 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit für möglich gehalten. Mitteleuropa wird sich dabei zunächst stärker erwärmen als die Welt im Mittel. Daher dürfen wir bei der wichtigsten Maßnahme gegen den Klimawandel keine Zeit verlieren: Die Nutzung fossiler kohlenstoffhaltiger Energieträger muss schnellstmöglich beendet werden. Das Positive ist, dass wir durch 30 bis 40 Jahre Forschung und Entwicklung Lösungen haben. Jetzt geht es darum, diese mit der nötigen Geschwindigkeit umzusetzen.

Was tragen Sie persönlich zur Energiewende bei?

Sauer: Ich habe vor 35 Jahren Physik studiert, mit dem klaren Ziel, im Bereich nachhaltiger Energie zu arbeiten. Das ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Seit 1992 bin ich kontinuierlich im Bereich Energiewende und Energiesystemtransformation tätig, mit einem Schwerpunkt auf Energiespeichern, insbesondere Batterien. Seit etwa 13 Jahren engagiere ich mich in der Politikberatung über die nationalen Wissenschaftsakademien. Dabei versuchen wir interdisziplinär, die Politik wissenschaftlich zu beraten. Leider werden unsere Vorschläge oft nur begrenzt angenommen, was frustrierend sein kann – besonders, wenn vorhergesagte Probleme später tatsächlich eintreten.

Wer leistet Widerstand gegen Ihre Vorhersagen und warum?

Sauer: Wenn wir das so genau wüssten… Die Industrie leistet heute kaum noch Widerstand. Früher gab es noch deutliche Gegenwehr, wie etwa Anfang der 2000er Jahre, als Netzbetreiber vor dem Zusammenbruch der Stromnetze bei mehr als 2 bis 3 Gigawatt Windenergie warnten – heute haben wir 50 Gigawatt bei höchster Netzstabilität. Die Automobilhersteller wissen ebenfalls, wohin die Entwicklung geht, selbst wenn sie als börsennotierte Unternehmen ihr bisheriges Geschäftsmodell noch möglichst lange aufrechterhalten wollen. Das Frustrierende kommt eher aus der Politik: Trotz klarer Vorgaben, auch auf EU-Ebene, gibt es aus politischem Kalkül Gegenkampagnen, etwa gegen Wärmepumpen oder Elektromobilität. Diese Verunsicherung schadet der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Wirtschaft braucht klare, für alle gleiche Ziele – auch für Importeure. Zum Beispiel bei der sauberen Batterieproduktion, beim Recycling oder bei der CO2-freien Stahlherstellung. Besonders konservative politische Kräfte verhindern oft, dass vorhandene Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Das wirft uns wirtschaftlich zurück. Obwohl wir beste Voraussetzungen hätten, die neue Energiewelt zu entwickeln, ziehen andere Länder an uns vorbei, allen voran China.

Woran arbeiten Sie in Ihrem Institut?

Sauer: Wir arbeiten an der Elektrifizierung verschiedener Mobilitätsbereiche, von Fahrzeugen über LKW und Busse bis hin zu Bau- und Bergbaumaschinen, Flugzeugen und Schiffen. Parallel dazu ist die Integration erneuerbarer Energien durch stationäre Speicher wichtig. Über zwei Millionen Menschen haben bereits eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zu Hause. Wir betreiben seit acht Jahren eine große Batteriespeicheranlage, die wir an der Strombörse handeln, um die fluktuierende Stromerzeugung aus Wind- und Photovoltaikanlagen besser ins System zu integrieren. Die Zukunft der Energieversorgung wird hauptsächlich von Wind- und Photovoltaikanlagen bestimmt. Ein fundamentaler Systemwechsel: Bisher wurden Kraftwerke nach Bedarf geregelt, aber Wind- und Solaranlagen können nicht beliebig hochgefahren werden. Deshalb brauchen wir intelligente Lösungen wie Batteriespeicher und Lastmanagement.

Wie sähen solche intelligenten Lösungen aus?

Sauer: Ein wichtiges Beispiel ist das Management von Elektrofahrzeugen: Diese sollten insbesondere im Sommer idealerweise tagsüber mit Photovoltaik-Strom geladen werden. Die Batteriekapazitäten der E-Autos sind beachtlich, 60 bis 100 Kilowattstunden, während ein durchschnittlicher Haushalt nur etwa 10 Kilowattstunden pro Tag verbraucht. Da Autos im Schnitt nur 37 Kilometer täglich fahren, könnte die überschüssige Batteriekapazität für die Stromnetzstabilisierung genutzt werden – eine wirtschaftlich interessante Option, da die Batterien ohnehin schon für das Auto bezahlt sind.

Das heißt, es müsste Entladestationen für Autos geben?

Sauer: Genau, wir nennen das bidirektionale Ladepunkte mit der Möglichkeit, den Strom auch zurückzuspeisen. In einigen Ländern ist diese Technologie bereits stärker verbreitet. In Deutschland scheitert die Umsetzung jedoch noch oft an regulatorischen Hürden. Besonders bei den intelligenten Zählsystemen liegen wir seit über zehn Jahren hinter den EU-Vorgaben und vielen anderen europäischen Ländern zurück. Trotz dieser verschiedenen Hindernisse ist die technische Umsetzung definitiv möglich.

Wo steht Deutschland generell im Vergleich?

Sauer: Die Selbsteinschätzung der Deutschen, wir seien Vorreiter im Klimaschutz und würden damit unsere Industrie gefährden, ist an vielen Stellen leider falsch. Als Beispiel: Bei Stadtbussen waren in mehreren europäischen Ländern letztes Jahr 100 Prozent der Neuanschaffungen batterieelektrisch, in Deutschland lag der Anteil von Batterie- und Brennstoffzellenantrieben zusammen unter einem Drittel. Bei Wind- und Photovoltaik-Stromerzeugung haben wir zwar viel erreicht, aber die aktuelle Regierung scheint hier wieder bremsen zu wollen. Die größten Ausbauraten hat China. Dort wächst der jährliche Zusatz-Strombedarf um etwa drei Viertel des gesamten deutschen Stromverbrauchs, jährlich. China schafft es, diesen zusätzlichen Bedarf komplett aus CO2-freien Technologien zu decken, davon 80 bis 90 Prozent aus Wind und Photovoltaik, dazu kleine Anteile aus Wasserkraft und Atomkraft.

Haben die Chinesen freie Bahn und ziehen alles durch?

Sauer: Ja genau, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Sie wissen, dass sie durch den Ausbau dieser Technologien ihre Produktion und Qualität verbessern und damit den Weltmarkt zunehmend beherrschen können. Strom aus Wind und Sonne ist einfach der günstigste Weg für China den großen Bedarf an Strom zu decken. Mehr oder weniger nebenbei erreichen sie dabei auch selbst gesteckten Ziele zur Begrenzung der CO2-Emissionen, mehrere Jahre früher als vorgesehen. Das ist gut für das Klima, aber der Haupttreiber für China sind kostengünstiger Strom und Führerschaft in Technologie und Produktion. Photovoltaikmodule kommen heute fast alle von dort. Bei Windkraftanlagen ist es noch diverser, aber wenn wir in Deutschland und Europa keinen entsprechenden Absatzmarkt halten können, wird es schwer, heimische Unternehmen zu behalten.

Inwiefern?

Sauer: Beharrungskräfte sind teilweise verständlich: Für etablierte Autohersteller mit 200.000 Beschäftigten ist die Transformation schwieriger als für Tesla als Neueinsteiger. Wenn 5000 Entwickler an Verbrennungsmotoren arbeiten, ist es schon rein menschlich für einen CEO schwierig zu sagen, dass dies nicht die Zukunft ist. Die Transformation braucht Zeit, aber klare Ziele sind wichtig. Durch politisches „Geeiere“ hat uns China bei der Elektromobilität überholt. Batterien kommen zu fast 100 Prozent aus Asien. Es gibt einige europäische Fabriken, aber die gehören dann den Asiaten. Nur Volkswagen und Stellantis (u.a. Peugeot, Opel, Fiat) mit Mercedes und Saft versuchen noch, eigene Technologiesouveränität in Europa durch den Aufbau von Batteriezellfertigungsanlage zu erreichen. Durch zu langes Zögern sind wir da sehr in den Rückstand geraten.

Wie sieht es hier bei uns in Nordrhein-Westfalen aus?

Sauer: Nordrhein-Westfalen zeigt, wie Transformation gelingen kann – das Land hat sich über 50 Jahren stetig verändert und ist dadurch optimistischer als südliche Bundesländer mit starker Automobilindustrie. Die Menschen sind technologieoffener, neue Übertragungsnetze sind leichter zu bauen. Selbst Braunkohletagebau mit Dorfabbaggerung stieß auf relativ wenig Protest, weil klar ist, dass Wohlstand auch erwirtschaftet werden muss. Die aktuelle Landesregierung will 1000 neue Windkraftanlagen bauen, was anfangs belächelt wurde. Aber durch richtige und kluge regulatorische und gesetzgeberische Maßnahmen läuft der Ausbau mit rund 100 neuen Anlagen alleine im ersten Halbjahr 2025 gut.

Gibt es international weitere Vorbild-Länder?

Sauer: Norwegen erreicht in diesem Jahr fast 100 Prozent Neuwagenverkäufe mit vollelektrischen Fahrzeugen. Viele glauben, dass Elektroautos bei Kälte oder in bergigen Regionen problematisch sind, aber in Norwegen, wo es kälter und bergiger ist als bei uns, funktioniert es gut. Auch Länder, die im öffentlichen Nahverkehr auf 100 Prozent umgestellt haben, zeigen, dass es möglich ist. In Skandinavien wird seit langem auf Wärmepumpen gesetzt, trotz der niedrigeren Temperaturen. Spanien ist im Ausbau erneuerbarer Energien stark, insbesondere bei Wind und Photovoltaik. Es ist schwierig zu sagen, dass ein Land alles perfekt umsetzt. Die genannten Beispiele zeigen jedoch, dass viele Vorurteile, die oft von politischen oder medialen Interessengruppen geschürt werden, nicht zutreffen. Positive Beispiele erreichen die Bevölkerung nur schwer, während negative Argumente viel schneller verbreitet werden. Das stellt ein großes Problem für die Einführung neuer Technologien dar.

Was hätte man generell besser machen können?

Sauer: Bei allen Projekten, bei denen in Städten die Straßen für Kabel, Wasserleitungen und Kanäle aufgerissen werden, hätten wir schon längst stärkere Stromkabel mitverlegen sollen. 90 Prozent der Stromnetzkosten in Städten sind Bauarbeiten, nur 10 Prozent entfallen auf die technischen Komponenten der Stromnetze. Dann hätten wir heute keine Probleme mit der Integration von Photovoltaikanlagen, Elektrofahrzeugladestationen oder Wärmepumpen. Aber wir haben lieber 20 Jahre darüber diskutiert, ob Elektromobilität der richtige Weg und Photovoltaik nicht zu teuer ist oder Heizsysteme besser mit Wasserstoff als mit Wärmepumpen versorgt werden. Dabei haben wir die Stromnetze viel zu wenig ausgebaut. Das müssen wir jetzt alles in kurzer Zeit nachholen, das ist teuer, weil wir die Straßen dafür extra wieder aufreißen müssen. Die hohen Kosten der Energiewende sind keine ihrer Grundeigenschaften, sondern das Ergebnis, dass wir es früher versäumt haben, alles, was kommt, automatisch zu ersetzen und für die Zukunft zu ertüchtigen. An einem Erkenntnismangel liegt das auf jeden Fall nicht.

Ist es riskant, heute noch in eine neue Öl- oder Gasheizung zu investieren?

Sauer: Wer heute eine solche Heizung einbaut, muss sie wahrscheinlich vor Ende ihrer Lebensdauer austauschen, weil diese Energien durch den CO2-Handel im Betrieb viel zu teuer werden. Wer immer sich durch bewusst gestreute Desinformation dazu verleiten lässt, doch wieder alte Technologien einzubauen, wird das teuer bezahlen. Viele werden dann nach staatlicher Hilfe rufen, weil sie ihre Anlagen vorzeitig entfernen müssen. Dieser wirtschaftliche Verlust war absehbar. Auch hier gilt: Hätten wir früher angefangen, wäre der Umstieg einfacher gewesen. Niemand verlangt, funktionierende Heizungen oder Autos zu verschrotten. Aber neue müssen emissionsfrei sein. Die hohen Kosten hätten vermieden werden können, wenn man rechtzeitig gehandelt hätte.

Wind und Sonne liefern nicht konstant Energie – Wie kann die Versorgungssicherheit auch bei einem hohen Anteil erneuerbarer Energien gewährleistet werden?

Sauer: Aktuell haben wir etwa 60 Prozent erneuerbare Energien und die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Für die weitere Sicherstellung sind mehrere Komponenten wichtig. Der Ausbau der Stromnetze ist essenziell, um Energie über größere Distanzen innerhalb Deutschlands zu transportieren, beispielsweise vom windreichen Norden zum sonnenreichen Süden, aber auch über die Grenzen zu allen unseren nahen und fernen Nachbarn und Partnern in Europa.

Bei den Energiespeichern unterscheiden wir zwei Hauptklassen: Erstens Batteriespeicher für den Tagesausgleich, die tagsüber Solarstrom speichern und ihn nachts wieder abgeben. Und zweitens Langzeitspeicher für Perioden von bis zu drei Wochen mit wenig Wind und Sonne. Diese funktionieren über Wasserstoffgas oder Wasserstoffderivat, das gespeichert und später in Kraftwerken oder Brennstoffzellen rückverstromt werden kann. Das zukünftige Energiesystem besteht also aus Stromerzeugern, Stromnetzen zum räumlichen Energieaustausch auch mit Nachbarländern und Speichern für den zeitlichen Ausgleich. Da Speicher selbst keinen Strom erzeugen, soll ihre Menge möglichst klein gehalten werden. Elektrofahrzeuge können einen wichtigen Beitrag leisten. Auch die Industrie kann ihren Stromverbrauch je nach Börsenpreis anpassen. Heizungssysteme mit vergrößerten Wasserspeichern ermöglichen eine zeitliche Entkopplung von Wärmeerzeugung und -verbrauch und spielen damit auch eine große Rolle als Flexibilitätstechnologie.

Inwiefern?

Sauer: In den frühen Morgenstunden haben wir bei Heizungssystemen einen hohen Verbrauch, weil die Menschen warmes Wasser fürs Bad benötigen und weil die Heizungen nach der nächtlichen Temperaturabsenkung wieder hochfahren. In dieser Zeit gibt es aber noch keine Solarstromerzeugung. Eine Lösung ist, die Wärmepumpe bereits am Vortag zur Mittagszeit laufen zu lassen, wenn viel Sonne scheint, und die Wärme im Wärmespeicher zu speichern. Diese kann dann 12 oder 18 Stunden später zur Versorgung des Hauses genutzt werden. Ein Wärmespeicher mit Wasser ist dabei sehr kostengünstig – günstiger als eine Batteriespeicherung. Bei Elektrofahrzeugen geht es um intelligente Ladelösungen. Zwar kann ein einzelnes Auto schnell in einer Stunde oder sogar in einer Viertelstunde an der Autobahn geladen werden, aber für die 48 Millionen Autos in Deutschland ist der statistische Durchschnitt relevant. Da die Fahrzeuge statistisch gesehen 23 Stunden am Tag stehen, besteht viel zeitliche Flexibilität beim Laden. Diese kann genutzt werden, um dann zu laden, wenn es energetisch sinnvoll ist.

Es bedarf also eines ganzen Energiesystems?

Sauer: Richtig. Früher waren Verkehrs-, Strom-, Wärme- und Industriesektor getrennt. Heute sprechen wir von sektorgekoppelten Systemen. Stromerzeugung wird mit Wärme und Gasen gekoppelt. Auch Kraftstoffe werden über Strom erzeugt. Für Flugzeuge und Schiffe brauchen wir Wasserstoff. Weltweit werden 500 Millionen Tonnen Öl für Kunststoffherstellung verwendet. Diese müssen perspektivisch durch strombasierte, chemisch identische Ölersatzstoffe ersetzt werden. Selbst wenn nur 200 Millionen Tonnen übrigbleiben, ist der Strombedarf dafür ein Vielfaches des deutschen Verbrauchs. Es entstehen neue Lieferketten. Wir werden weiter Strom mit Nachbarn austauschen und Wasserstoff oder daraus hergestellte Produkte wie Ammoniak importieren.

Können Sie das noch weiter ausführen?

Sauer: Ein Beispiel ist der geplante Ammoniak-Import aus Saudi-Arabien, wo große Photovoltaikanlagen mit Elektrolyseuren (Anm. Geräte, die Wasser per Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff spalten) von thyssenkrupp nucera ausgestattet werden. Ammoniak, aus Luftstickstoff und Wasserstoff hergestellt, ist Rohstoff für Kunstdünger und verbraucht fast die Hälfte des heutigen Wasserstoffs. Bisher wird Ammoniak über Erdgas hergestellt, weshalb nach der russischen Invasion auch Lebensmittelpreise stiegen.

Ein Vorteil der zukünftigen Energieversorgung ist die Unabhängigkeit von wenigen Ländern mit fossilen Reserven. Wind und Sonne sind in vielen Ländern verfügbar. Deutschland gibt im langjährigen Mittel rund 80 Milliarden Euro für Energieimporte aus, oft an Länder, die uns politisch gesehen nicht sehr nahe stehen. Erneuerbare Energien werden global zu mehr Wohlstandsgleichverteilung führen, da sie vielerorts verfügbar sind. Diese neue Energiewelt birgt Chancen, aber viele Menschen haben noch zu viel Angst vor der Veränderung.

Wie kann man der Bevölkerung die Angst nehmen?

Sauer: Wissenschaft erreicht leider meist nur einen kleineren Teil der Bevölkerung und wird dort dann auch als gewichtige Stimme wahrgenommen. Ich sehe es schon auch als meine Aufgabe, an die Bevölkerung heranzutreten. Ich bin Beamter dieses Landes, ich werde bezahlt von den Steuern der Menschen, also bin ich auch dafür verantwortlich, ihnen Informationen zu liefern. Obwohl Wissenschaftskommunikation nicht als akademische Kernaufgabe gilt, halte ich sie für wichtig. Wir arbeiten eng mit der Presse zusammen und halten Vorträge. Der skeptische Teil der Bevölkerung, wie etwa Aachener Bürger mit Vorbehalten gegen Wärmepumpen, bleibt allerdings schwer erreichbar. Mit Politikern und Journalisten suchen wir nach geeigneten Formaten, diese Menschen zu erreichen. Populistische Methoden kommen für mich nicht in Frage – ich kann nur versuchen, gute Informationen über die Presse zu verbreiten.

Sie haben vorhin schon kurz Atomkraft erwähnt, spielt sie zukünftig eine oder keine Rolle?

Sauer: Atomkraft ist ein sehr kompliziertes Thema, bei dem wir zwei Dinge unterscheiden müssen. Einerseits gibt es die Kernspaltung in den klassischen Atomkraftwerken, andererseits die Kernfusion, über die wir seit etwa 50 Jahren intensiv sprechen. Bei der Kernfusion geht es darum, leichte Atome zu verschmelzen – wie es in der Sonne passiert, wo Wasserstoff zu Helium verschmolzen wird. Diesen Prozess will man auf der Erde nachahmen. Dabei können sehr große Energiemengen freiwerden, und es gibt derzeit weltweit einen gewissen Hype darum, der auch politisch aufgegriffen wird. Zwar gibt es einige Entwicklungslinien, die neue Hoffnung machen, aber unser Akademienprojekt hat nach Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus Unternehmen, Start-ups und Wissenschaft gezeigt: Vor 2050 wird es keine kommerziellen Fusionskraftwerke geben, zumindest nicht in einem Umfang, der einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten Stromerzeugung leisten könnte. Das ist problematisch, da wir bis dahin bereits CO2-frei sein müssen. Da aber auch noch völlig unklar ist, ob es solche Kraftwerke geben wird, die dann auch wirtschaftlich wettbewerbsfähig sind, müssen wir den Umbau des Energiesystems ohne die Fusion planen. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Gesellschaft es sich leisten kann und muss, in der Richtung weiter zu forschen.

Wie sieht es bei der Kernspaltung aus?

Sauer: Bei der Kernspaltung ist es so, dass der Neubau aller in den letzten Jahren in Europa gebauten Atomkraftwerke zwei- bis fünfmal teurer geworden ist, als ursprünglich geplant und mit fünf bis 15 Jahren Verspätung fertiggestellt worden sind. Es gibt in Europa keine wirtschaftlich betreibbaren AKW-Neubauten. In Frankreich wird zwar der Neubau von Anlagen geplant, aber es ist völlig unklar, wer ihn bezahlen wird. Der französische Rechnungshof empfiehlt ein Moratorium für die Ausbaupläne, bis belastbare Finanzierungspläne vorliegen, die sich dann auch im Markt tragen. Die Sicherheitsrisiken werden oft auch unterschätzt – von 700 Atomkraftwerksblöcken sind fünf in die Kernschmelze gegangen. Atomkraftwerke sind nicht versichert, das Risiko trägt die Allgemeinheit. Ein weiteres Problem ist die Proliferation von Atomtechnik: Solange es zivile Kernkraft gibt, lässt sich die Verbreitung von Nuklearwaffen kaum verhindern. Der Weg von einer zivilen Nutzung der Atomkraft zu einer Atombombe ist sehr kurz.

Wie können Einzelne zur Energiewende beitragen?

Sauer: Der Wechsel zu Elektromobilität und Wärmepumpen sollte ökologisch und zeitlich sinnvoll gestaltet werden. Eine Offenheit für neue Technologien ist wichtig, ohne die Menschen zu überfordern. Für Bereiche wie grüne Kraftstoffe, CO2-neutralen Stahl oder nachhaltige Kunststoffe braucht es politische Vorgaben, da Endkunden hier wenig Einfluss haben.

Die Ablehnung von Windkraft ohne Alternativen bei gleichzeitigem Festhalten am bisherigen Lebensstil ist nicht schlüssig. Die Presse sollte mehr nach Lösungen fragen, statt nur Probleme zu kritisieren. Wer weniger Windkraft oder Stromnetze will, muss höhere Strompreise akzeptieren. Protest ist zwar legitim, da auch das neue System Rohstoffe und Land benötigt, aber wer Technologien ablehnt, muss realistische Alternativen vorschlagen, die Probleme nicht nur verlagern. Unser Lebensstandard soll erhalten und für Milliarden Menschen weltweit erreichbar werden. Die Wissenschaft soll Alternativen aufzeigen und deren Folgen quantifizieren, während Politik und Gesellschaft daraus auswählen sollten.

Warum haben Sie Hoffnung, dass ein weitgehender Verzicht auf fossile Energieträger möglich ist?

Sauer: Das 1,5-Grad-Ziel ist bereits überschritten, auch das 2-Grad-Ziel lässt sich nicht mehr halten. Aber je mehr wir jetzt umstellen, desto eher bekommen wir eine bessere, gerechtere Welt. Wir reduzieren unsere Abhängigkeiten durch Energieimporte und können ein Energiesystem aufbauen, das resilienter gegen Störungen ist. Die Energieversorgung wird nach dem aktuellen Kostenberg der Transformation wieder günstiger werden. Die neuen Technologien setzen sich vor allem aus wirtschaftlichen Gründen durch, selbst unter Trump wurden keine neuen Kohlekraftwerke gebaut, weil es unwirtschaftlich war. China, afrikanische Länder und Indien setzen verstärkt auf erneuerbare Energien, weil die Preise in den letzten 20 Jahren stark gesunken sind. Städte mit Elektrofahrzeugen werden leiser und die Luft wird sauberer werden, Öl- und Gasförderungen mit ihren schweren Umweltauswirkungen in den Förderländern werden weniger werden oder verschwinden. Länder mit heute noch geringen Lebensstandards bekommen eine realistische Chance auf nachhaltige Entwicklung und das wird auch den Migrationsdruck verringern. Eine Welt ohne fossile Energieträger wird eine bessere sein.

Klar ist aber auch, dass die Transformation lokal und für Einzelne große Veränderungen mit sich bringen wird. Industriestandorte können sich verschieben, manche Produkte werden nicht mehr gebraucht und einige Berufe wird es in Zukunft nicht mehr geben. Was in Summe also positiv sein wird, muss das aus Sicht des Einzelnen überhaupt nicht sein. Diesen Prozess gut zu managen und allen Menschen neue Perspektiven aufzuzeigen, das ist die eigentliche Herausforderung.

Ihre Prognose: Wie sieht das deutsche Energiesystem im Jahr 2045 aus?

Sauer: Die Stromversorgung wird 2045 vollständig CO2-frei sein, mit dem Ziel, dies bereits 2035 zu erreichen. Der Stromsektor ist dabei relativ einfach umzustellen. Es wird keine Neuzulassungen von Verbrennern für fossile Kraftstoffe mehr geben, auch wenn noch einige unterwegs sein werden. Fahrzeughersteller werden Verbrennungsmotoren nur noch für Nischenprodukte anbieten. Der Großteil der Lastkraftwagen wird batterieelektrisch unterwegs sein.

Bei Heizsystemen wird es eine Mischung geben, mit Fernwärme und vor allem lokalen Wärmepumpen. Die Fernwärmesysteme werden zum Teil hoffentlich auch aus Tiefengeothermie gespeist. Die große Basis für alles werden Windkraft- und Photovoltaikanlagen sein, ergänzt durch kleinere Anteile von Geothermie, Wellen- und Strömungsenergie. Sie werden zu meinen Lebzeiten nicht in einem Flugzeug auf Batterie von hier nach Nordamerika fliegen können, das ist physikalisch gesehen ausgeschlossen. Wir werden einen Kraftstoff dafür brauchen, das kann Wasserstoff oder ein E-Fuel sein, die wir dann dafür herstellen müssen.

Daher wird ein großer Teil des Stroms eingesetzt werden, um chemische Energieträger auf Wasserstoffbasis und für die Grundstoffindustrie herzustellen. Bei großen Freiflächen-Photovoltaikanlagen werden zwischen den Modulreihen Lebensräume für Fauna und Flora zur Verfügung gestellt, auf denen wieder mehr Biodiversität entstehen kann, mit mehr wilden Pflanzen, Blumen, mehr Insekten und bodennah lebenden Vögeln und Kleinsäugetieren.

Welche Rolle wird Wasserstoff in Zukunft noch spielen?

Sauer: Wasserstoff wird in der Industrie eine zentrale Rolle spielen – für Stahlherstellung, als Rohstoff für Chemie, Medikamente und Kunststoffe. Im Transportsektor werden der Langstreckenflugverkehr und der Schiffsverkehr wasserstoffbasierte Kraftstoffe nutzen und vielleicht auch beispielsweise landwirtschaftliche Maschinen. Wasserstoff ist das Speichermedium für die Vorratshaltung für Dunkelflauten im Stromversorgungssystem. Der Zugang zu Wasserstoff und Wasserstoffderivaten muss vor allem für die Industrie so einfach wie heute zum Erdgas werden.

Sie sind auf Batterien spezialisiert…

Sauer: In diesem Bereich hat sich enorm viel getan. Vor 20 Jahren hätte niemand gedacht, dass so viel Geld in Batterieforschung fließen würde. 1994 gab es in Deutschland nur vier bis fünf Leute, die sich mit Batteriesystemen beschäftigten. Ich hatte das Glück, von visionären Köpfen in die richtige Richtung gelenkt zu werden. Die Entwicklung ist gigantisch, auch wenn es schneller hätte gehen können.

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft werden immer wichtiger. Die EU führt einen digitalen Batteriepass ein, der Herkunft und Recycling-Informationen enthält. Es werden Quoten für Recycling vorgeschrieben, weil Lithium heute noch nicht recycelt wird, es ist billiger, es im Bergbau neu abzubauen. Wir forschen an Materialien, die weniger selten sind. Früher brauchten Lithium-Ionen-Batterien viel Kobalt und Nickel, heute können stationäre Batterien ohne diese Stoffe auskommen. Wir arbeiten auch an Natrium-Batterien, Natrium aus Speisesalz gibt es fast unbegrenzt. Als Universität arbeiten wir an umweltfreundlicheren Materialien mit höherer Effizienz und längerer Lebensdauer. Den größten Umwelteffekt erzielt man, wenn eine Batterie 20 statt 10 Jahre hält, das bedeutet halb so viel Energieeinsatz und Rohstoffe.

Was macht die RWTH für Energieforschung so besonders?

Sauer: Die RWTH ist ein außerordentlicher Standort, zusammen mit dem Forschungszentrum Jülich, mit dem wir eng verknüpft sind. Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Energieforscherinnen und -forscher wie hier, für alle Fragen und Themen gibt es hochspezialisierte Lehrstühle und Institute mit mehreren tausend Menschen, die an diesen Themen arbeiten. Genau deswegen ist es auch gut, hier zu sein. Wir haben mit unserem Forschungszentrum CARL seit drei Jahren das, zumindest in Europa, modernste Forschungszentrum für Batteriesystemtechnik an einer Universität und das eröffnet uns ganze neue wissenschaftliche Möglichkeiten, immer aber mit dem Fokus darauf, die Dinge möglichst schnell in Anwendungen zu bringen.

Das Gespräch führte Nicola König.

Wenn Lärm zur Forschung wird – Das Graduiertenkolleg MOSAIC untersucht akustisches Wohlbefinden

Ob Straßenverkehr, Vogelgezwitscher oder das Summen eines Computers – Klänge begleiten uns überall. Doch wann werden sie zur Belastung?

Mit dieser Frage beschäftigt sich das neue Graduiertenkolleg MOSAIC (Akustisches Wohlbefinden im multi-domänen und kontextabhängigen Raumansatz), das unter der Leitung von Forschenden der RWTH Aachen steht.

Foto: Andreas Schmitter

Eine Schlüsselrolle spielt dabei das Institut für Hörtechnik und Akustik (IHTA) unter Leitung von Prof. Janina Fels, das seit vielen Jahren innovative Forschung an der Schnittstelle zwischen Elektrotechnik, Akustik und Wahrnehmung betreibt.

Gemeinsam mit Prof. Marcel Schweiker vom Lehrstuhl für Healthy Living Spaces untersucht sie, wie akustische Umgebungen unser Wohlbefinden beeinflussen.

„Baustellenlärm empfinden viele vermutlich als störender als lautes Vogelgezwitscher“, erklärt Prof. Schweiker, „aber ab einer gewissen Lautstärke wird auch Vogelgesang anstrengend.“

Doch Lautstärke allein sei nicht entscheidend: Licht, Temperatur und Raumgeometrie spielen ebenfalls eine Rolle – Themen, bei denen elektrotechnische Messtechnik und Signalverarbeitung zentrale Werkzeuge sind.

Beim Kick-off-Meeting am 15. Oktober kamen Forschende, Promovierende und Vertreter:innen der HEAD-Genuit-Stiftung zusammen, um den Start des vierjährigen Projekts zu feiern.

Stiftungsgründer Prof. Klaus Genuit, selbst RWTH-Absolvent der Elektrotechnik und Honorarprofessor der Universität, unterstützt mit seiner Stiftung gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Akustik.

„In einem Fußballstadion erwarte ich einen gewissen Geräuschpegel – da wäre ich eher verwundert, wenn es still ist“, ergänzt Schweiker.

Genau diese Kontextabhängigkeit will MOSAIC künftig messbar machen – mit Methoden, die auch in der Elektrotechnik ihren Ursprung haben.

Humboldt-Stipendiatin erforscht KI für die Energiewende

Seit August forscht Dr. Pyae Pyae Phyo am Institut für die Automatisierung komplexer Energiesysteme der RWTH Aachen. Die Humboldt-Stipendiatin widmet ihr Projekt einer der zentralen Herausforderungen der Energiewende: der wetterbedingten Schwankung erneuerbarer Energiequellen.

„Viele Stromnetze wurden für fossile Energieträger entworfen, die konstant und vorhersehbar Strom liefern. Mit Wind und Sonne ist das anders – ihre Leistung variiert mit dem Wetter,“ erklärt sie.

Mit KI-gestützten Verfahren will Dr. Phyo diese Schwankungen vorhersagen und damit die Netzstabilität und Effizienz steigern. Ihr Ziel: Modelle zu entwickeln, die exakt berechnen, wie viel Energie Wind- oder Solaranlagen in einem bestimmten Zeitraum erzeugen werden.

Foto: Judith Peschges

An die RWTH kam sie dank Professor Antonello Monti, der im Rahmen des Henriette-Herz-Scouting-Programms der Humboldt-Stiftung ihre Bewerbung unterstützte.

„Die RWTH und Professor Monti genießen in meiner Forschungscommunity einen exzellenten Ruf“, sagt Dr. Phyo.

Die Ingenieurin hat ihren Bachelor an der Technischen Universität Mandalay in Myanmar und ihren Master sowie ihre Promotion an der Thammasat Universität in Thailand abgeschlossen. Forschungsaufenthalte führten sie nach Südkorea, Kanada, in die Schweiz und zuletzt an die Technische Universität Eindhoven, wo sie bis Ende 2024 als Postdoktorandin tätig war.

Mit ihrem Fachwissen aus Datenwissenschaft und Energietechnik trägt Dr. Phyo dazu bei, die Integration erneuerbarer Energien in zukünftige Stromnetze sicherer und effizienter zu gestalten – ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiezukunft.

Beobachtung von 2D‑Memristoren mit Operando‑TEM: Ein weiterer Schritt in Richtung neuromorphic Computing

Das Verständnis der Dynamik leitfähiger Filamente in memristiven Bauelementen auf Basis zweidimensionaler (2D-)Materialien wurde durch ein Forschungsteam der AMO GmbH, der RWTH Aachen University (Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente), und des Forschungszentrums Jülich wesentlich vorangebracht.

Die Forschenden setzten Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) ein, die statt Licht einen Elektronenstrahl zur Bildgebung nutzt. Aufgrund der kurzen Wellenlänge der Elektronen lassen sich Strukturen bis hinunter zum atomaren Maßstab abbilden. Die Messungen erfolgten operando, das heißt, die 2D‑Bauelemente wurden während des elektrischen Betriebs beobachtet, nicht nur davor oder danach. Dadurch lassen sich Phänomene im Nanometerbereich in Echtzeit verfolgen.

Memristoren sind ein Schlüsselelement des neuromorphen Rechnens, da sie Rechnen und Speichern am selben Ort vereinen. Somit sinkt der Energiebedarf von Rechenoperationen drastisch.

Für diese Studie wurden zweidimensionale Schichten aus Molybdändisulfid (MoS₂) verwendet. MoS₂ ist eine vielversprechende chemische Verbindung für memristive Bauelemente, weil seine atomar dünne, geschichtete 2D‑Struktur interschichtliche van‑der‑Waals‑Lücken aufweist. Das sind nanoskalige Abstände, die durch schwache van‑der‑Waals‑Wechselwirkungen stabilisiert werden und effiziente Transportpfade für Ionen und Metallatome bereitstellen. Diese Pfade ermöglichen die kontrollierte Bildung und Auflösung leitfähiger Filamente und damit das resistive Schaltverhalten, das für den Betrieb der Bauelemente erforderlich ist.

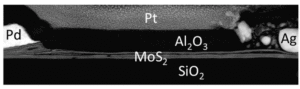

Abbildung 1 – Schichten eines zweidimensionalen Memristors und Pd/Ag‑Elektroden zur Erzeugung einer Potentialdifferenz – nature.com

Unter angelegter Spannung beobachteten die Forschenden Silberionen direkt, wie sie sich durch das MoS₂‑Medium entlang von Oberflächenpfaden, innerhalb interschichtlicher van‑der‑Waals‑Lücken und zwischen Bündeln bewegten. Dort lagern sie sich zu metallischen, leitfähigen Filamenten zusammen, die die Elektroden überbrücken und das Bauelement in einen niederohmigen Zustand versetzen; eine Umkehr der Polarität löst diese Filamente auf und führt das Bauelement in den hochohmigen Zustand zurück. Um die Schaltzuverlässigkeit sowie die Ursachen anomaler Ereignisse und der Zyklus‑zu‑Zyklus‑Variabilität direkt zu bewerten, wurde die operando‑TEM‑Bildgebung mit Strom‑Spannungs‑Messungen synchronisiert. Dies ermöglichte es, die Keimbildung, das Wachstum, die Bewegung und den Bruch einzelner Filamente in Echtzeit zu verfolgen und diese physikalischen Ereignisse mit elektrischen Signaturen zu korrelieren. Aus diesen Beobachtungen leiteten sie die Faktoren ab, die die Schaltleistung beeinflussen, und formulierten konkrete Empfehlungen für die Auslegung und den Betrieb von Bauelementen.

Diese Ergebnisse liefern konkrete Ansatzpunkte, um memristive Synapsen für neuromorphes Rechnen zuverlässiger zu machen. Indem ermittelt wird, wo Silberfilamente entstehen (auf MoS2‑Oberflächen, in interschichtigen van‑der‑Waals‑Lücken und zwischen MoS2‑Bündeln), und ihre Größen quantifiziert werden, wird eine gezieltere Kontrolle von Keimbildung und Wachstum der Filamente möglich. Durch die Anpassung der MoS2‑Morphologie und der Bauelementgeometrie können Ingenieur:innen die SET/RESET‑Spannungen einstellen und die Filamentdicke begrenzen und damit Schaltstrom und Energiebedarf optimieren. All diese physikbasierten Erkenntnisse unterstützen eine mechanismenbasierte Bauelementauslegung und Betriebsführung und erhöhen die Stabilität, Effizienz und Skalierbarkeit memristiver Hardware für neuromorphe Systeme.

Mit Blick nach vorn: Sobald sich die Filamentdynamik programmatisch steuern lässt und die Gerätevariabilität beherrscht ist, könnten neuromorphe Systeme vom Laborprototyp zu wafergroßen Beschleunigern reifen, die direkt auf dem Chip lernen, im Mikrowatt‑Leistungsbereich arbeiten und sich einer gehirnähnlichen Energieeffizienz annähern. Hybride Crossbars aus 2D‑Materialien, auf CMOS integriert, könnten dichte, 3D‑gestapelte „synaptische Gewebe“ ermöglichen. Memristoren lernen so ein lebenslang On‑Chip, was die Anpassungsfähigkeit der Robotik vorantreibt. Mit nativer Plastizität auf Bauelementebene könnten künftige Maschinen sich kontinuierlich an ihre Umgebung anpassen, sensorische Datenströme in Echtzeit verdichten und interpretieren sowie robuste Intelligenz in batteriebetriebenen Wearables und autonomen Agenten liefern. Dies ist ein messbarer Schritt hin zu gehirninspirierten Rechnerarchitekturen, die die Grenzen klassischer digitaler Systeme hinter sich lassen.

Quelle: nature.com

Die Abbildungen stammen aus der oben genannten Quelle. Sie sind nicht in ihrer Originalgröße und wurden zur besseren Verständlichkeit angepasst.

Software-defined vehicles und automatisiertes Fahren – last call in Europa für neue Allianzen und Architekturen

Professor Lutz Eckstein © IKA

Vortrag von Professor Lutz Eckstein, Leiter des Instituts für Kraftfahrzeuge der RWTH und Präsident des VDI, am Mittwoch, den 22. Oktober 2025, von 17:00 bis 18:30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag/die Diskussion findet über Zoom statt und wird später als Video verfügbar sein.

Die Automobilindustrie steht vor großen Herausforderungen. Neben der Elektrifizierung und dem automatisierten Fahren sind dies hauptsächlich Strukturfragen der zugrundeliegenden Hard- und Softwarearchitektur, die die Funktionalität moderner Kraftfahrzeuge definiert. Ähnlich wie bei Smartphones ist es heute möglich, das Infotainment-System durch Apps und Updates zu aktualisieren. Bei sicherheitsrelevanten Funktionen zeigen sich etablierte Fahrzeughersteller allerdings zurückhaltend, was die Einführung einer dienstorientierten Software-Architektur sowie die Umsetzung häufiger Updates und Upgrades betrifft.

Der aufkommende Wettbewerb im Bereich des automatisierten Fahrens macht dies jedoch notwendig. Es wäre weder gesellschaftlich noch aus Kundensicht akzeptabel, auf kritische Situationen oder gar Unfälle erst nach Monaten mit einem Software-Update zu reagieren. Während neue Fahrzeughersteller mit IT-Hintergrund diese Fähigkeit bereits durch geeignete Architekturen adressieren, haben etablierte Hersteller bislang mit immensem Aufwand versucht, proprietäre Lösungen zu entwickeln – mit gemischtem Erfolg. Deshalb ist in der europäischen Automobilindustrie die Bereitschaft gewachsen, gemeinsam Open-Source-Software zu entwickeln und zu nutzen, beginnend mit der Middleware S-CORE. Im Rahmen seines Vortrags zeigt Professor Eckstein die damit verbundenen Herausforderungen sowie die dafür erforderlichen weitergehenden Kooperationen auf.

Die Vortragsreihe findet in Kooperation mit der Fachgruppe Informatik der RWTH, dem Forschungszentrum Jülich, der Regionalgruppe der Gesellschaft für Informatik (RIA), dem Regionalen Industrieclub Informatik Aachen (Regina) und der Gruppe Aachen des Deutschen Hochschulverbands statt.

Europäischer Forschungsrat fördert zwei innovative RWTH-Projekte

Großer Erfolg für die RWTH Aachen: Zwei Wissenschaftler erhielten den renommierten ERC Starting Grant. Jeder wird mit 1,5 Millionen Euro über fünf Jahre gefördert.

Prof. Dr. Daniel Truhn, Oberarzt an der Uniklinik RWTH Aachen und Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Bildgebung und Bildverarbeitung unserer Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, wo er die Vorlesung „Biomedical Engineering“ hält, startet das Projekt SAGMA (Semantic-Aware Generative Medical AI), das KI-gestützte Radiologie neu denkt – spezialisierte KI-Module sollen wie ein Expertenteam zusammenarbeiten und Ärztinnen und Ärzte bei komplexen Diagnosen unterstützen.

© Peter Winandy / RWTH Aachen University

In den Ingenieurwissenschaften wurde ein weiteres Projekt ausgezeichnet: Am Lehr- und Forschungsgebiet Kontinuumsmechanik entwickelt Dr. Khiêm Vu Ngoc mit PolyFun (Polymermechanik mittels Funktionsräumen) ein neuartiges Konzept, das Physik und maschinelles Lernen verbindet. Damit sollen Vorhersagen nicht nur präzise, sondern auch zuverlässig und transparent nachvollziehbar gemacht werden – mit großem Potenzial für Werkstofftechnik, Medizin und Robotik.

Diese Auszeichnungen unterstreichen die internationale Sichtbarkeit der RWTH und zeigen, wie eng unsere Fakultät in die KI- und Medizinforschung eingebunden ist.