Kategorie: ‘Information, Kommunikation und Elektronik’

Excellent placement in global university ranking

© Kurt Beyer

In electrical engineering, RWTH Aachen is one of the three best German universities. This is the result of the internationally highly regarded QS Ranking by Subjects of the British information service provider Quacquarelli Symonds. Presented in its latest version, the subject ranking is based on various criteria that are weighted according to subject. An online reputation survey among university graduates and employers accounts for between 40 and 100 percent of the total points and is considered the most important indicator. Citations, which scientific papers from universities receive on average, account for up to 60 percent. For some engineering and natural science subjects, international research networks are also taken into account.

The Aachen University of Excellence was able to place itself on the winner’s podium in many subjects throughout Germany and is also convincing in an international comparison. In ten subjects, it placed among the 100 best worldwide. RWTH did particularly well in the subjects of mining engineering with 15th place and mechanical engineering with 19th place.

For more information: www.topuniversities.com

“Hex-Hex”: Text – Thesis written!

The right magic formulas are taught in the courses of the “Schreibwerkstatt E-Technik”. The face-to-face course offers bachelor’s and master’s students at the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology customized preparation for writing their upcoming seminar papers or dissertations. Participants benefit from acquired basic knowledge and writing strategies, which can be further developed in an individual online consultation. Upon successful participation, students earn a certificate and 3 CP, which can be credited towards elective credits.

International students must prove a German language level of at least C1.2 as a participation requirement for the course. The online writing consultation takes place in either German or English.

Registration deadline: March 27 – April 3, 2023

Dates:

| Group 1 02.84000 |

Group 2 02.84000 |

| Wednesdays April 19, 2023 Mai 3, 2023 Mai 17, 2023 June 6, 2023 each from 2.30 to 5.30pm |

Wednesdays April 26, 2023 Mai 10, 2023 Mai 24, 2023 June 21, 2023 each from 2.30 to 5.30pm |

Registration is via user account at Language Center.

Contact for inquiries: schreibzentrum@sz.rwth-aachen.de

Top placements in international ranking

The portal Research.com informs in the newly published ranking that the Electrical Engineering and Information Technology of the RWTH achieved the 2nd place in the Germany-wide comparison. Internationally, RWTH ranks 65th in this discipline.

Research.com evaluates the frequency of citations of scientific articles and other publications for the ranking. Data from the OpenAlex and CrossRef databases are used for the evaluation. Researchers are ranked using the D-index, a variation of the H-index, which measures citations to their scientific papers within a discipline. All those who achieve a D-index of at least 30 are included in the rankings. The sum of the D-indexes of all listed scientists of a university is then decisive for its placement in the university ranking.

Accordingly, the following RWTH Electrical Engineering and Information Technology professors have qualified for the ranking:

- Dirk Uwe Sauer from the Chair of Electrochemical Energy Conversion and Storage Systems Engineering.

- Rik W. De Doncker from the Chair of Power Electronics and Electrical Drives

- Heinrich Meyr from the Chair for Distributed Signal Processing

- Antonello Monti from the Institute for Automation of Complex Power Systems

- Max Lemme from the Chair of Electronic Components AMICA – Advanced Microelectronic Center Aachen

- Steffen Leonhardt from the Chair of Medical Information Technology

- Petri Mahönen from the Chair and Institute of Networked Systems

- Rainer Leupers from the Chair of Software for Systems on Silicon

Into 6G era with innovative measurement technology

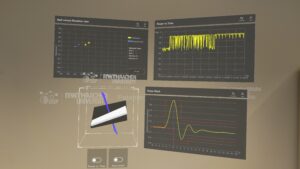

The team from the Chair of Distributed Signal Processing around Prof. Dr. Haris Gačanin will provide insights into the world of tomorrow at Mobile World Congress in Barcelona on February 27. Together with industry partner Rohde & Schwarz, they will present the interactive and immersive visualization of measurement technology using augmented reality. The “XR-Wireless” technology developed as part of the 6GEM research project is used for this. The partners are meeting the challenge of developing innovative test and measurement technology that masters the acceleration of new technology towards 6G.

Encouraging women to take up MINT professions – support for ZDF heute journal

BA student Helena in an interview with the ZDF heute journal team. Photo: C. Antweiler

At the end of January, the team from ZDF heute journal visited the Institute for Communication Systems at RWTH Aachen University for a report. The report provides insights into the topic of “women in MINT subjects”, which are sometimes chosen even less by women and girls, such as mathematics, computer science, natural science and technology. Editor Peter Böhmer from the North Rhine-Westphalia State Studio researched the reasons for the low quota of women at RWTH Aachen University and what approaches could be taken to change this.

Through interviews with various female RWTH students, including our BA student Helena, as well as with Univ. Prof. Dr. rer. nat. Aloys Krieg, Prorector for Teaching, the heute journal team was able to gain an impression. The Institute for Communication Systems and a lecture by Prof. Peter Jax provided the pictorial framework for the report.

You can find the report in the ZDF Mediathek.

Gold and bronze at the 2023 Innovation Awards ceremony

Congratulations to all winners of this year’s Innovation Awards for pioneering university projects whose contribution particularly enriches the Aachen region as a location for innovation.

Professor Malte Brettel and award winner Dr.-Ing. Moritz Joseph from Team Neureka.

Gold went to the team Neureka around Professor Rainer Leupers from the Chair of Software for Systems on Silicon with a development kit on hardware – and software level for neuromorphic AI chips in edge applications.

Neuromorphic computing systems replicate the way the human brain works, as they combine computation and memory units and thus enable an enormous increase in performance in artificial intelligence. Neuromorphic chips already available today promise tens to hundreds of times improved energy efficiency, latency, and space efficiency. Neureka has successfully met the challenge of making the complicated system design of this technology accessible to industry.

The Hardware Development Kit integrates purchased neuromorphic chips into an existing computing system, allows validation of neuromorphic hardware, and is a development platform for market-ready AI devices. The software development kit enables easy programming and simulation of AI applications on neuromorphic systems. Software developers can thus bring low-risk AI applications to disruptive neuromorphic hardware and reduce the energy consumption of AI.

Customers of both developments are industrial users, mobile device manufacturers and smart city IoT device providers.

Silver went to an electromagnetically heatable nanomodified stent for the treatment of hollow organ tumors, developed in collaboration by Ioana Slabu of the Institute of Applied Medical Engineering and Benedict Bauer of the Institute of Textile Engineering.

Bronze went on the one hand to the team working with Mathias Bode from the Institute of Technical Combustion in cooperation with the Jülich Supercomputing Centre. Their software-as-a-service platform JuLES is considered a key technology for the climate-neutral transformation of industrial processes.

Professor Heinz Pitsch with Mathis Bode to the left and Weihan Li to the right after the handover of the certificate by Professor Malte Brettel.

On the other hand, the team from the Chair of Electrochemical Energy Conversion and Storage Systems Technology, headed by Professor Dirk Uwe Sauer, was also pleased to receive bronze. The award honored the development of a digital battery twin to increase efficiency and safety in the application field.

Lithium-ion batteries are emerging as the technology for energy storage, especially in the field of electromobility, due to their low cost and high energy density. However, their performance degrades over time. Condition monitoring and prediction of battery aging not only benefits safety, maintenance, and asset optimization, but is also the starting point for technical and economic analysis of potential second-life applications.

The developed cloud battery management system covers seven key functions to control the entire life cycle of batteries, enabling online monitoring of aging, prediction of aging progression, and optimization of operation strategy to limit aging.

The innovation contributes to the acceleration of the energy transition and the electrification of transport. It also opens up commercial opportunities for a wide range of industries, such as digital certificates for batteries, battery warranties and insurance, and predictive and timely warning of safety-critical conditions.

Otto Junker Awards 2022

Image: Ryan Benkert, Daniel Fallnich, Josefin Wilkes and Tomasz Engelmann (front, from left) were awarded the Otto Junker Prize. Wolfgang Bleck, Ulrich Rüdiger, Marianne Conradt and Udo vom Berg congratulated the winners (back, from left).

Photo: Andreas Schmitter

Awarded for outstanding academic achievements

Ryan Benkert, Tomasz Engelmann, Daniel Fallnich and Josefin Wilkes received the 2022 Otto Junker Prize for their outstanding academic achievements. The Otto Junker Prize is conferred annually to RWTH students from the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology and the Materials Science and Engineering Division of the Faculty of Georesources and Materials Engineering.

The Otto Junker Foundation was founded in 1970 by Dr.-Ing. E.h. Otto Junker. As a former RWTH, he felt intimately connected to the University throughout his life and particularly valued the scientific exchange. The aim of the foundation is to support young scientists and to promote numerous individual projects. Udo vom Berg, Chairman of the Supervisory Board of Otto Junker GmbH, and RWTH Rector Ulrich Rüdiger presented the awards at a ceremony. Professor Wolfgang Bleck, Chairman of the Foundation’s Scientific Advisory Board, and District Mayor Marianne Conradt congratulated the winners.

Ryan Benkert was born in January 1997 and did his Abitur in Gilching. He then studied electrical engineering, information technology and computer engineering at the RWTH and completed his master’s degree with a grade of 1.0. The master’s thesis with the topic “Out-of-Distribution Detection for Unsupervised Perception Systems” was written at the Chair for Integrated Systems of Signal Processing under the direction of Professor Gerd Ascheid. During his studies, he completed a stay at the Georgia Institute of Technology, funded by the Deutschlandstipendium and a Georgia Tech scholarship. He also completed three internships in the US, one of which was in Cupertino at Apple. Benkert is currently receiving his doctorate at the Georgia Institute of Technology in Atlanta, USA.

Daniel Fallnich, born in 1996, comes from Hanover and completed a voluntary science year in the field of production technology after leaving school. He then studied electrical engineering and information technology at the University of Hanover in the bachelor’s program. He switched to the RWTH for his master’s degree and studied electrical engineering, information technology and computer engineering. Here he was on Dean’s list of the best students. Fallnich also completed a six-month course at the TU Delft in the Department of Quantum and Computer Engineering. The master’s thesis with the topic “Design of a Hardware Architecture for the Niederreiter Cryptosystem” was written at the Chair for Integrated Digital Systems and Circuit Design under the direction of Professor Tobias Gemmeke. Fallnich is currently working at IBM in Böblingen.

New Publication by Professor Lemme and Colleagues

Portrait of Prof. Lemme (© JRF)

Healing Achilles heel of two-dimensional transistors

Stability – in the sense of stable operation thorough lifetime – is one of the key characteristics that an electronic device need to present to be suitable for applications. And it is the Achilles heel of transistors based on two-dimensional materials, which typically show much worse stability than devices based on silicon. A team of researchers from TU Wien, AMO GmbH, RWTH Aachen University and Wuppertal University has now demonstrated a novel engineering approach to enhance the electrical stability of two-dimensional transistors by carefully tuning the Fermi energy. The results have been reported in Nature Electronics.

Today, there is little doubt that devices based on graphene and other two-dimensional (2D) materials can exceed the state of the art for certain applications, thanks to their intrinsic properties. Two-dimensional materials are also seen as some of the most promising candidates for realizing ultimately scaled transistors at the end of the roadmap of silicon technology. However, devices based on 2D materials often show poor electrical stability, meaning that their behavior changes depending on their operation history.

“Component reliability is one aspect that is often neglected in research. This is precisely where we have been working for several years, because it is of central importance for applications.” explains Professor Max Lemme, scientific director of AMO GmbH and Head of the Chair of Electronic Devices at RWTH. The instability is not only caused by 2D materials themselves, but mostly by charges trapped into the oxide-insulator used to fabricate the transistors. “Ideally, one would like to use a different insulator with fewer charge traps,” says Lemme, “but there are no scalable solutions for this yet. In our work, we have shown instead that it is possible to use a standard insulator such as aluminum oxide and to significantly suppress the adverse effects of the charge traps in the oxide, by adjusting the charge carrier density in the 2D material.”

© Martin Braun

The work combines a thorough theoretical analysis of the novel approach – dubbed by the authors ‘stability-based design’ – and a proof of principle demonstration of the concept, performed by measuring different types of graphene-based FETs. The key idea of the approach is to try to engineer the combination 2D-material/insulator in such a way that the energy of the charge traps in the insulator is as different as possible from the one of the charge carriers in the 2D material. Lemme explains: “Graphene based FETs were the ideal test bed for our approach, as it is relatively easy to tune the energy of charge carriers in graphene. The approach, however, is applicable to all FETs based on 2D semiconductors”. These results represent a major step forward towards stable and reliable 2D materials transistors to be integrated in semiconductor technology.

Bibliographic information:

T. Knobloch, B. Uzlu, Y. Yu. I.llarionov, Z. Wang, M. Otto, L. Filipovic, M. Waltl, D. Neumaier, M. C. Lemme, T. Grasser, Improving stability in two-dimensional transistors with amorphous gate oxides by Fermi-level tuning, Nature Electronics (2022) – Open Access

DOI: 10.1038/s41928-022-00768-0

Contact:

Prof. Max C. Lemme

AMO GmbH

lemme@amo.de

Review of the 150th anniversary exhibition of the RWTH

From October 30, 2021 to February 13, 2022, the 150th anniversary exhibition of the RWTH took place at the Centre de Charlemagne in Aachen. ISEA – the Institute for Power Electronics and Electrical Drives – also contributed with some exhibits to illustrate the highlights from research and the development of RWTH since its foundation in October 1870.

For all those who could not be there and see this wonderful exhibition for themselves, we have a short review.

Among others, the IKS was also involved. The project “Virtual visit” dealt with the 3D telephony of the future: Who hasn’t had the wish to beam to the other side while talking on the phone? At least via audio, this would be possible in the future; for example, one could already sit virtually in the middle of a concert of the Aachen Symphony Orchestra.

Prof. Dr. Peter Jax presented the state of the art as well as current research topics in his lecture and invited to an exciting discussion afterwards.

It was very interesting to get to know a current research project of the IKS and to experience the research live.

The content of the lecture was further illustrated in the exhibition by virtually sitting in the middle of the concert of the Aachen Symphony Orchestra. The aim was to perceive the sound in 3 dimensions. To experience this phenomenon, all one had to do was put on a pair of virtual reality glasses and enjoy the sounds of the Aachen Symphony Orchestra.

It was particularly fascinating to be able to hear the sounds from all directions and at the same time to be able to identify the direction from which they came. It was easy to follow the sounds more closely by turning around to look at them with the glasses. It was really a great insight into the research of the IKS.

The Future of Networking

Professor Dr. Haris Gačanin, head of the Chair for Distributed Signal Processing and co-director of the Institute of Communication Technologies and Embedded Systems, presented the research activities of the 6GEM Research Hub at the Thinknet 6G Summit. The Thinknet 6G Summit is an international conference focused on the next generation of communication networks.

Professor Dr. Haris Gačanin, head of the Chair for Distributed Signal Processing and co-director of the Institute of Communication Technologies and Embedded Systems, presented the research activities of the 6GEM Research Hub at the Thinknet 6G Summit. The Thinknet 6G Summit is an international conference focused on the next generation of communication networks.

As digitalization progresses, mobile communications communication takes on the crucial role of providing the communication infrastructure for society as a whole. The current generation of mobile communication, 5G, is the first to shift focus away from individual end-user communications to industrial applications (Industry 4.0), logistics, transportation and eHealth. The subsequent generation, 6G, is expected to further expand network capacity and speed to enable applications with significantly higher connectivity requirements, such as fully autonomous driving.

In this regard, the 6GEM Research Hub is focusing more on the practical impact that 6G will have on our society. After all, this advanced infrastructure must provide adaptive and resilient communication systemss for a wide range of requirements and applications for the benefit of humanity.